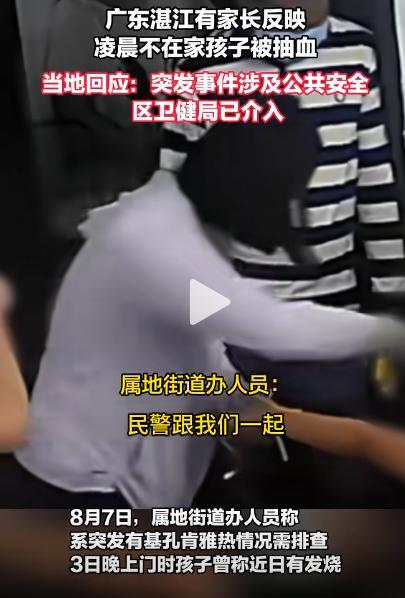

家长不在家,工作人员凌晨入户给未成年人抽血的事件在广东湛江引发广泛关注。这一幕发生在某个寻常夜晚,刺眼的灯光下,针管逼近稚嫩的手臂,没有父母在场,也没有明确许可。两个孩子因基孔肯雅热疫情排查被采集血样,这一行动撕开了公共安全紧急应对与未成年人保护之间的伤口。

凌晨的敲门声打破了居民区的宁静,村委会工作人员和身着制服的人员出现在门外,目标是两名独自留守的孩子。据官方通报,此次行动是因为当地突发的基孔肯雅热疫情,孩子们曾有发烧记录,被视为潜在的风险信号。工作人员声称多次尝试联系孩子的母亲,但电话无人接听。面对可能的疫情传播风险,他们决定联合民警上门采样。

当针头刺破孩子的皮肤时,法律与伦理的问题也浮出水面。根据我国《未成年人保护法》,涉及未成年人医疗干预必须获得监护人的明确同意。此次深夜抽血,家长表示并未同意,这引发了对程序正当性的质疑。工作人员所谓的“紧急避险”理由是否能跨越法律为未成年人设立的保护屏障?

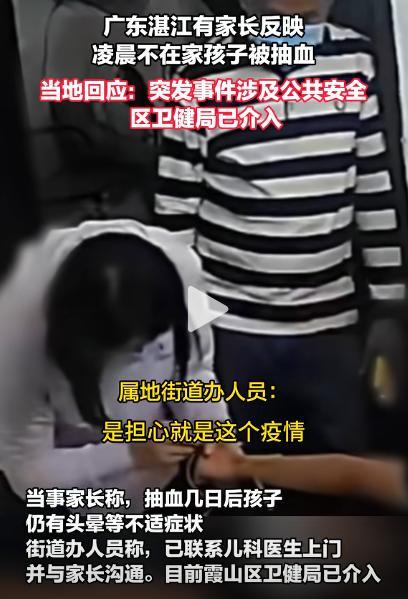

孩子事后出现的头晕不适症状引起了公众对此次行动潜在身心伤害的担忧。身体的不适可以安抚,但深夜里被陌生人强行侵入家中进行侵入性操作所带来的心理冲击和恐惧难以抹去。这无形的伤痕如何抚平,又该如何衡量?

事件曝光后,网络舆论沸腾。一部分网友认为基层工作人员承受了沉重问责压力,行动更多是制度重压下的自保之举。然而,更多声音质疑程序正义,认为任何强闯民宅、对孩子抽血的行为都是对法律的公然践踏。这种理解与愤怒的碰撞,反映出公共利益与个人权利边界在紧急状态下难以调和的困境。

《传染病防治法》确实赋予防控机构采取必要措施的权利,但在行使权力时必须受到严格约束,尤其是在面对未成年人时。程序的正义性、措施的必要性和比例性、监护人知情同意权的保障,都是关键因素。此次深夜行动在监护人联系未果的情况下,是否有更周全、侵害更小的替代方案?是否充分评估了对未成年人可能造成的心理冲击?

卫健局的及时介入调查是一束曙光。公众期待的是经得起法律与人心双重检验的权威结论:行动决策链条是否清晰合规?所有前置沟通努力是否充分记录并可查证?对儿童身心可能的影响是否被纳入决策考量?唯有彻底的调查与透明的信息公开,才能为事件定性,为公众解惑,为可能的错误追责,更为未来立规。

构建既能雷霆响应又能细致呵护的应急机制至关重要。当紧急排查遭遇监护缺位时,预案在哪里?能否设立紧急情况下由第三方共同见证的临时评估与决策程序?能否利用远程视频等技术手段尽可能实现监护人“在场”确认?社区信息台账的动态更新与隐私保护如何平衡?基层工作人员的法律素养和儿童保护意识培训是否足够?这些问题需要自上而下的制度设计,倾注对个体权利尤其是最脆弱儿童权利的深切敬畏,让安全防线既坚固有力,又闪耀人性的温度与程序的光辉。

湛江深夜抽血事件不仅刺痛了两个孩子的手臂,更将现代社会永恒的命题推至我们眼前:如何在敬畏每一个个体尤其是孩子的基本权利的前提下,筑牢公共卫生防线?当突发的疫情警报撞上监护缺位的黑夜,我们该怎样设置那盏既能照亮紧急处置之路又不灼伤孩子眼中星光的探灯?